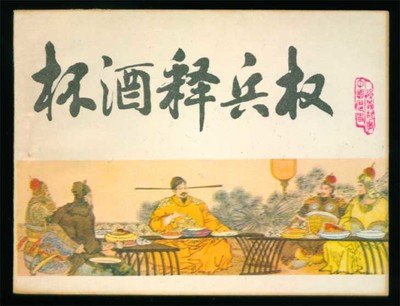

在中國歷史上,權力的爭奪常常伴隨著刀光劍影。然而在北宋開國之初,趙匡胤只用了一杯酒,就悄無聲息地化解了潛在的軍事威脅——這就是著名的“杯酒釋兵權”。這場發生在宴席上的權力交接,至今仍是史家爭論的話題:它究竟是仁政示範,還是一場政治妙手?

背景:黃袍加身後的隱憂

公元960年,陳橋驛兵變,趙匡胤被部將黃袍加身,推上皇位。然而,他深知這套“擁立”戲碼是雙刃劍——當年能推他上位的將領,也可能推別人上去。北宋建立後,鎮守各地的節度使仍手握兵權,這些老戰友既是功臣,也是潛在的威脅。

趙匡胤深知,若用武力削權,難免引起反叛,導致內亂;若放任不管,則皇權難固。於是,他選擇了一個看似溫和的方式——請功臣們喝酒。

宴席上的轉折

史書記載,趙匡胤在宮中設宴,邀幾位最有兵權的將領暢飲。席間,他以兄長的口吻說:“自古將相難全,你們戎馬一生,也該功成身退,享享清福了。”這幾位將領一聽,心中明白——皇帝不動刀兵,卻話裡有話。

最終,他們“心領神會”,主動交還兵權,換來優渥的閒職與豐厚的俸祿。這一場沒有硝煙的“政變”,被稱作“杯酒釋兵權”。

仁政,還是算計?

從表面看,趙匡胤不流血、不殺功臣,讓功臣安享晚年,似乎是仁政的體現。但換個角度看,這也是一場高明的政治算計。

- 仁政面:避免內亂,保全功臣性命,符合北宋“重文輕武”的政策走向。

- 權謀面:透過心理壓力與情感攻勢,讓將領在無形中放棄兵權,既避免了明面衝突,又徹底鞏固了皇權。

歷史上,這一舉措的確讓北宋免於唐末五代的藩鎮割據局面,但也被批評為導致北宋軍事薄弱,積重難返。

歷史的雙面鏡

“杯酒釋兵權”是趙匡胤的智慧,也是宋代中央集權的開端。從短期看,它穩固了政局;從長期看,北宋面對外敵屢屢受挫,與過度削弱武將力量不無關係。

這件事告訴我們,歷史中的每一個“善意”決策,背後都有複雜的權力平衡。仁政與權謀,並非涇渭分明,它們往往交織在一起——就像趙匡胤的那杯酒,溫熱中暗藏鋒芒。