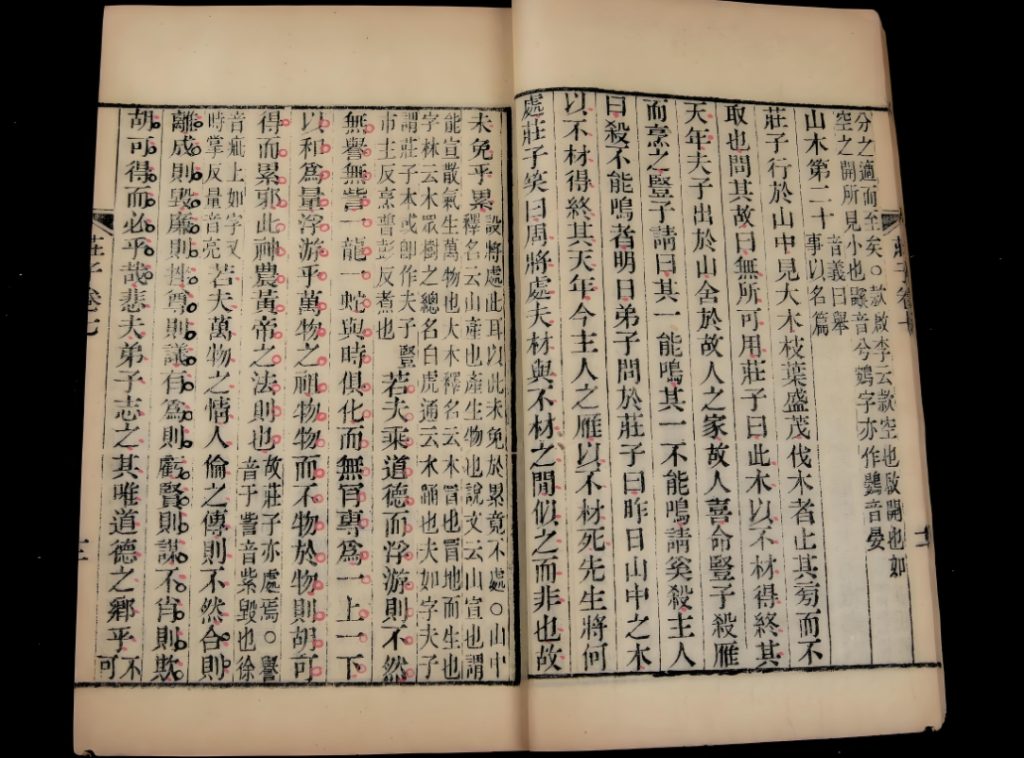

莊子,作為中國道家思想的代表,其哲學思想深邃而富有啟發性。其中,《齊物論》一章尤其被視為莊子哲學體系中的重要組成部分,它不僅是對人生、宇宙和存在的思考,更是一種超越世俗的洞察。

《齊物論》主要透過莊子與惠子之間的對話,探討物我關係的本質。莊子生活在戰國時期,彼時社會動盪不安,思想哲學百家爭鳴。在這樣的文化背景下,莊子的思想不僅迴應了當時的社會現象,更試圖透過超越常規的方式,探尋事物的本質和真理。 “齊物”意味著事物的平等與統一,莊子在此試圖打破人們對現實的狹隘認知,透過一種更為寬廣的視角看待萬物。

齊物論的核心思想

《齊物論》有幾個核心思想,首先是對“齊”的理解。莊子指出,事物之間的差異並不如我們所認為的那樣重要。比如,在莊子的眼中,人與動物、人與植物都是齊平的,都是自然的一部分。他透過引用“無物”的概念,強調了事物的相對性和非絕對性。這種觀點挑戰了傳統的等級觀念,呼籲人們在認識事物時,更應關注其背後的真相和本質。

其次,《齊物論》也強調了“無”的重要性。莊子提到,很多時候人們所追求的知識與行為,往往帶有很強的主觀色彩,而真正的智慧則在於明白事物的空無與無常。他以“無”為起點,試圖讓人們學會放下偏見和執念,從而達到心靈的寧靜與自由。

齊物論對話的藝術

《齊物論》的結構主要採用了寓言和對話的形式,展示了莊子與惠子之間的哲學辯論。透過這種對話,莊子巧妙地引導讀者思考座標系中的空間、時間與存在。讀者在字裡行間,感受到莊子思維的辯證性和流動感。

例如,在莊子與惠子的對話中,惠子提出了對莊子“齊”的質疑,認為這樣的觀點無法立足於具體的現實中。而莊子則用生動的比喻迴應,強調了相對性與絕對性的辯證關係。這種方式不僅讓哲學思考變得生動有趣,更是將深邃的思想透過簡潔的表達傳達給了讀者。

對後世哲學的影響

莊子的《齊物論》對後世哲學產生了深遠的影響。首先,在道家思想體系中,它為中庸、和諧的理念奠定了基礎,影響了後來的儒家思想和禪宗哲學。其中,《齊物論》中對物我關係的思考,也為現代哲學中的存在主義和相對主義提供了啟示。

在現代社會中,《齊物論》所倡導的“無”和“齊”的觀點,依然具有現實意義。在面對複雜多變的社會時,人們的固執與偏見往往會導致對事物真相的誤解,莊子的哲學恰好提醒了我們在追求真理的道路上應保持開放的心態,包容不同的聲音與觀點。

實踐中的莊子哲學

莊子的哲學並不僅僅是理論上的探討,更是在實際生活中能夠指導人們思考與行動的智慧。現代人常常面臨壓力、焦慮等負面情緒,而莊子的“無”理念可以幫助人們學會放下執念,透過對事物的相對理解,減少內心的紛擾。

例如,在面對職場競爭時,很多人容易陷入焦慮與緊張之中,認為自己必須不斷超越他人。莊子的智慧在於,提醒人們拋開這種比較的心理,去理解自己在這其中的角色與定位,從而保持內心的平靜與自信。

莊子的《齊物論》以其獨特的視角與深邃的思想,引導人們在紛繁複雜的世界中找尋內心的寧靜。透過對話與比喻,莊子不僅傳達了哲學思想,更為後人提供了一種生活的智慧。在快速發展的現代社會中,重溫莊子的哲學,能夠幫助我們更好地理解自己與世界的關係,走出自我設限的桎梏。而《齊物論》,正是我們值得深入探討的思想寶庫,等待著更多人去挖掘和領悟。