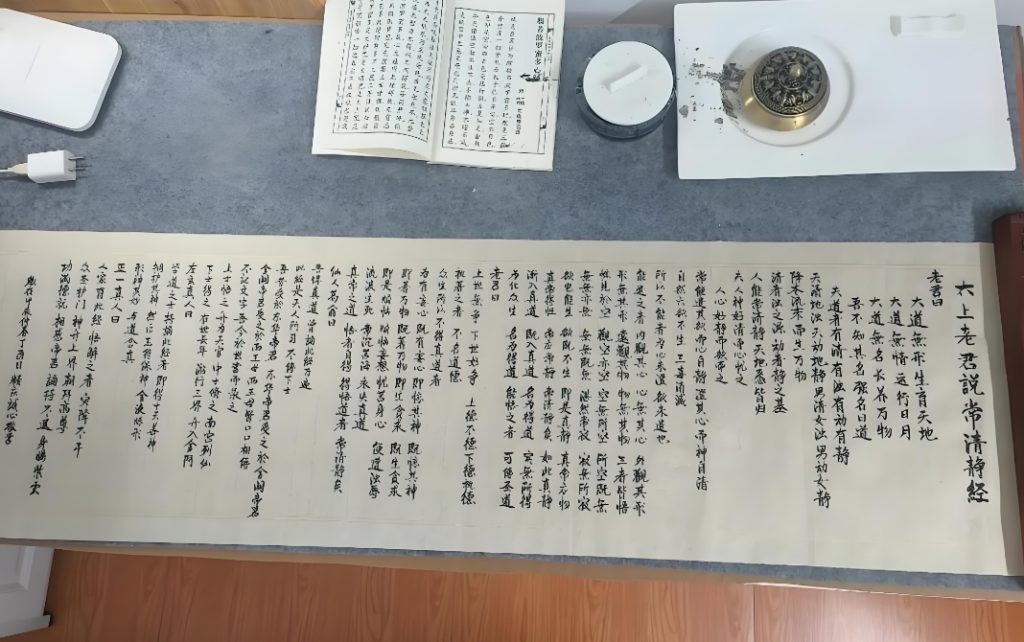

在紛繁複雜的現代生活中,我們每個人都難以避免地被各種慾望所驅使。物質的渴求、情感的依戀、甚至身邊人際關係的牽絆,都可能使我們的心靈變得浮躁不安。對於這樣一種狀況,《清靜經》所提到的“常能遣其欲而心自靜”這句話,正是我們應對慾望與心靈的指南。

慾望

慾望是人類與生俱來的天性,推動我們為了生存而努力。但當慾望失去了控制,它便會如潮水般湧來,侵蝕我們內心的寧靜。想象一下,當我們忙於追逐這些慾望時,是否還能夠聽見內心那細微的聲音?慾望如同夜空中閃爍的星辰,雖然美麗卻往往會讓人失去方向。

在這個資訊爆炸的時代,身邊充滿了各種誘惑,購物、社交、工作、娛樂,種種慾望的驅動常常讓我們心神不寧。很多人為了追求一時的快樂而忽視了內心深處的真正需求,這種情況下,如何審視自己的慾望、摒棄執念便格外重要。

審視慾望的重要性

審視慾望的過程,是自我反思與內心對話的過程。在這個過程中,我們不僅要識別自己的慾望,更要理清它們產生的根源。很多時候,我們的慾望並非出自自身真實的需要,而是受到外界因素的影響。例如,社交媒體上的完美生活展示,往往會讓我們產生羨慕與渴求。我們要學會時常停下來,問問自己:“我真的需要這個嗎?”透過這一過程,我們能夠減少內心的掙扎,保持更為清晰的思維與判斷。

審視慾望的另一層意義在於,接受並理解慾望的存在是正常的。慾望並非全然負面,它在某種程度上也促使了我們的成長與追求。重要的是,我們如何與這些慾望建立健康的關係。透過審視,我們能夠抽離出慾望的本質,瞭解哪些是值得追求的,哪些則是妨礙我們內心平靜的執念。

如何遣除慾望,實現內心的靜謐

實現在日常生活中“常能遣其欲而心自靜”,並非易事,但有幾個方法可以幫助我們達到這個狀態。

1.瑜伽與冥想

瑜伽與冥想是西方文化中備受推崇的實踐方式,它們能夠幫助我們靜下心來,傾聽自己的內心。透過身體的放鬆與心靈的集中,我們能夠與內在的慾望進行溝通,理解它們真正的來源。在冥想中,我們不需要壓抑慾望,而是允許它們自然而然地浮現,從而達到一種接納與放下。

2.日常反思與記錄

定期進行自我反思是一種有效的方法。可以透過寫日記的方式記錄自己的思想與慾望,把它們寫下來後重讀,從中尋找自我的真實感受與想法。這樣做不僅能幫助我們對慾望進行清晰的總結,也能在寫作中找到自我釋放的出口。

3.學會感恩

感恩是一種強大的情緒,能夠幫助我們轉變對慾望的看法。當我們學會感恩生活中已擁有的東西,就能減少對其他事物的渴求。每天花些時間思考讓我們感恩的事情,這不僅是一個積極的心理練習,還能有效地減少內心的慾望。

4.精簡生活

簡化生活的各個方面,意味著減少物質的追求與精神的負擔。可以從減少購物、整理居家環境做起。透過這種方式,不僅能讓整個生活空間變得更為舒適,還能幫助我們從繁雜的慾望中解脫出來,保持內心的平靜狀態。

透過以上的方法,我們可以逐步學會審視自己的慾望,摒棄不必要的執念。而這一過程不僅僅是為了再一次找到內心的平靜,同時也是自我成長的必經之路。內心的寧靜需要經歷不斷的自我探索與內觀。在這個過程中,《清靜經》的智慧為我們指明瞭方向:真正的安寧不是外界環境的改變,而是我們內心對自我的理解與控制。

經過反覆的審視與實踐,我們最終會發現,自我調節是一種強大的能力。當我們能夠有效地管理內心的慾望,心靈便有了寬廣的空間去接受世界、關愛自己。此時,慾望已不再是負擔,而是一種自然的流動;我們也不再被外界所牽絆,內心能夠在平靜中迎接生活的每一個挑戰。

願我們都能常常審視自身的慾望,學會摒棄執念,真正實現“常能遣其欲而心自靜”的境界。找到內心的寧靜,追尋到那個更真實的自我。