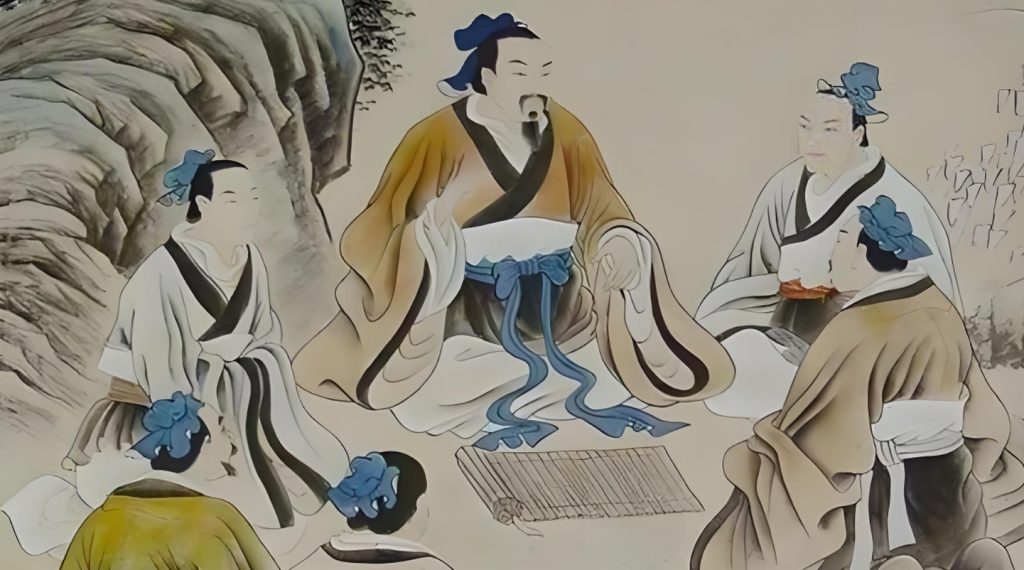

在中國古代思想史上,儒家學派以其深邃的哲學內涵和對社會倫理的關注,成為了中國傳統文化的重要支柱。早期儒家的《詩》學則是這一思想體系中不可忽視的部分,其中心性論的構建更是揭示了人類精神世界與社會規範之間的密切聯絡。本文將探討早期儒家《詩》學中的心性論建構,分析其影響和意義。

一、早期儒家與《詩》的關係

儒家思想的奠基人孔子生活在春秋時期,他對《詩經》的重視可謂是全儒家思想發展的起點。孔子在《論語》中提到:“不學《詩》,無以言。”這句話表明了《詩經》在儒家教育體系中的核心地位。早期儒家認為,透過學習《詩》可以陶冶情操、培養個人的道德修養。詩歌不僅是一種藝術表達,更是一種道德教化的工具。

《詩經》中的許多作品包含了豐富的人生哲理和道德規範,反映了當時社會的風俗、禮儀以及人們的心態。儒家學者透過對這些詩歌的細緻解讀,將“詩”作為情感、道德和思想的載體,逐漸形成了心性論的基本框架。

二、心性論的基本概念

心性論是探討人性與心靈的關係,關注個體內心深處的道德情感、思想觀念以及行為動機。在早期儒家思想中,“心”與“性”是兩個重要的概念。這裡的“心”可以理解為個體的主觀意識和情感,而“性”則被視為人之初始的本性,包含了人類天生的善良與道德傾向。

早期儒家學者在研究《詩》時深入探討了“心”與“性”之間的關係,強調內心的道德感受對於個體行為的導向和影響。透過對《詩》的解讀,可以發現個體內心的情感體驗與外在的社會規範之間存在著密不可分的聯絡。

三、《詩》中的心性表達

透過分析《詩經》中多首典型的詩歌,可以找到早期儒家心性論的具體體現。例如,《關關雎鳩》一詩,不僅描繪了優美的自然景象,還表達了男女之間純真的愛情與情感的真摯。這種情感的表達深入人心,反映了人與自然、人與人之間和諧相處的內在要求。

此外,《小雅》《大雅》中的一些詩篇同樣體現了個人情感與社會責任的結合。詩中經常提到的“仁”與“義”便是心性論的重要內涵。在早期儒家看來,內心的善良本質應透過對社會的責任感體現出來,這也正是《詩》學中的重要思想。

四、心性論的教育意義

早期儒家心性論的構建,不僅停留在理論層面,更體現在實際的教育理念中。儒家教育主張透過經典的學習和詩歌的吟誦來陶冶情操、培養德性。學習《詩》不僅能夠提升個人的文化素養,同時也能加強個體的道德認知和情感共鳴。

這種教育理念強調個體在學習過程中應保持心靈的真實與純粹。儒家認為,教育不僅是知識的傳授,更是心性啟蒙和道德培育。在早期儒家的觀念中,個體的德性應透過對《詩》的領悟和感受而不斷深化,這是心性論與教育實踐緊密結合的體現。

五、心性論對社會的影響

心性論的構建不僅對個體產生影響,亦對整個社會產生了深遠的影響。當個人內心的道德感受到提升,整個社會的道德水平也隨之提升。早期儒家認為,良好的心性建設是維持社會和諧與穩定的重要基礎。透過對《詩》的學習與吟誦,個體不僅塑造了自己的心性,同時也為構建和諧的社會環境做出了貢獻。

社會中的良善風氣往往源於對經典的重視和對道德的堅持。在早期儒家看來,詩歌所傳達的倫理觀念和道德規範是在家庭、社羣乃至國家層面上形成良好社會秩序的重要因素。

六、心性論的當代意義

在當今社會,早期儒家心性論依然具有重要的現實意義。在快速發展的現代社會中,人與人之間的關係日益疏遠,個人道德與社會責任的意識也出現了不同程度的下降。因此,挖掘早期儒家的心性論,重新認識《詩》的教化功能,對於構建和諧的現代社會依然是十分必要的。

尤其是在當代教育中,如何將傳統文化與現代價值觀結合起來,實現心性教育與道德素養的提升,成為許多教育工作者需要面對的課題。《詩》作為傳統文化的重要載體,透過對其內容的深入理解,可以幫助學生塑造健全的人格,提高其對社會責任的認同感。

七、結論

透過對早期儒家《詩》學中心性論的全面分析,可以看出,心性論不僅是對個體內心世界的探索,更是對社會道德規範的深刻理解。它強調個人的情感與道德修養相輔相成,透過對《詩》的學習,個體能夠在內心構建起一種道德情感和價值觀,不斷提升自己的心性。

早期儒家的《詩》學不僅在歷史上具有深遠的影響,其理念對於當代社會尤其在教育和個體道德建設方面也具有重要的參考價值。重視心性論的研究,將有助於我們更好地理解傳統文化的智慧,並在現代生活中找到其獨特的應用。