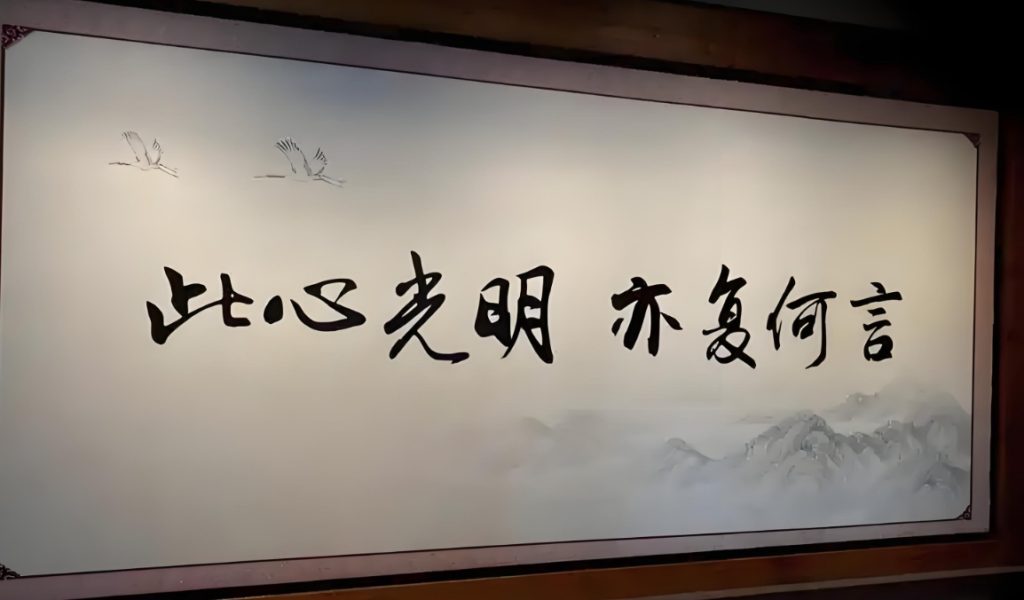

王陽明,這位明代的哲學家、教育家和軍事家,以其卓著的思想影響深遠,尤其在心學方面,提出了“心即理”的核心理念。隨著時代的發展,陽明心學逐漸被重視,它不僅是哲學思想的結晶,更為現代人提供了一種心靈脩養和內在自由的途徑。在“心與萬物合一,則萬般自在”的理念指導下,我們可以探索心靈與世界的關係,尋求真正的自在與和諧。

王陽明,原名王守仁,號陽明,出生於1472年。他在年輕時受到了儒家經典的薰陶,然而他並未止步於傳統的學問,而是結合自身經歷,逐漸形成了獨特的心學思想。王陽明在其一生中,經歷了許多波折,包括人生的失意和家庭的變故,這些經歷使他深刻反思人生的意義,並最終走上了哲學探索的道路。

他的心學理論強調“知行合一”,認為真正的知識要透過行動來實現。這與傳統儒學強調的“知”的重要性形成鮮明對比。陽明認為,心靈的探索是人類最根本的追求,當心與萬物合一時,人們就能達到內心的自由與寧靜。

心與萬物的關係

王陽明的核心理念“心與萬物合一”,不僅是他哲學思想的基礎,也是人類理解自身與世界關係的關鍵。陽明認為,心靈不僅是認知世界的工具,更是與萬物相通的橋樑。我們每個人的內心都自帶一個“理”,而透過內心的修煉和對外界的理解,我們可以實現與萬物的和諧共處。

在這個過程中,陽明強調“致良知”的概念。“良知”是指人們內心深處自然而然存在的道德感和對善惡的判斷能力。王陽明鼓勵人們迴歸內心,去發現和踐行這個良知,透過對自身心靈的覺察與修煉,最終實現與外界的合一。正如陽明所言:“心外無物”,一切都源於內心的感知和平和。

如何追尋內心的自由?

在現代社會中,很多人面臨著壓力與焦慮,追尋著名利與財富,卻常常忽視了內心的寧靜。王陽明的心學提供了一種新的視角,讓我們重新審視這些問題。透過心靈的修煉和自我反思,我們能夠找到內心的自由,達到真正的“自在”。

陽明心學提倡的自我反省與內在探索,能夠幫助我們擺脫外界的紛擾,迴歸內心的寧靜。透過練習冥想、正念等方法,我們可以更好地感知自己的情緒與想法,從而在生活的各個方面找到平衡與滿足。

此外,王陽明的思想提醒我們,內心的自由並不是放縱自我,而是在堅持良知和道德準則的基礎上,靈活應對外界的挑戰。當我們的心靈與萬物相互融合,理解外界的變化時,我們才能在複雜的社會中保持鎮定與從容。

王陽明的思想在現實中的應用

王陽明的思想在歷史長河中不僅深刻影響了幾代儒學者,還在現代社會被廣泛應用。在心理學、教育和領導力等領域,陽明心學的精神都能為人們提供啟示。

1.心理學中的應用:心理學家們在研究自我意識與情感管理時,常常引入王陽明的理念,強調自我反省與內在和諧。現代心理治療中常見的正念冥想,正是透過讓人們關注內心感受,幫助其理解自身情緒,從而實現心靈的自我調節。

2.教育中的影響:在教育領域,陽明心學倡導的“知行合一”原則激勵著教育工作者更加註重實踐與思考的結合。透過引導學生深入思考內心與世界的關係,培養他們的獨立思維與道德感,使他們能在未來的生活中做出更為正確的決策。

3.領導力與管理:許多現代企業和組織也借鑑了陽明心學的理念,注重心靈與團隊的和諧。在企業管理中,促進員工心理健康、鼓勵自我反省,將有助於提升團隊的凝聚力和創造力。

如何踐行陽明心學?

要踐行王陽明的心學思想,首先要建立一種自我覺察的能力,隨時關注內心的變化與感受。這裡有幾個實用的步驟:

1.定期自我反省:每天留出時間進行自我反省,問自己“我今天做的事情是出於良知嗎?”透過這種方式,不斷調整自己的行為與目標。

2.培養正念:在日常生活中,練習正念冥想,時刻關注當下的體驗,而不是沉浸在過去的遺憾或未來的焦慮中。這樣能幫助我們保持內心的寧靜。

3.建立內心與外界的聯絡:透過與他人溝通、分享自己的思想和感受,建立良好的人際關係,在互動中理解世界,從而深化對內心的理解。

4.注重實踐:心學不僅是一種理論,更多的是一種行動。將內心的良知轉化為實際行動,無論是在工作中,還是在生活中,都要盡力去踐行自己的理想與價值觀。

王陽明的心學思想強調了心靈的自由與自我意識的重要性。透過理解“心與萬物合一”的理念,我們能夠在紛繁複雜的現代生活中找到內心的寧靜。這不僅是對王陽明思想的繼承與發揚,也是我們每個人追尋內心自由的智慧之路。透過內心修煉、勇於實踐以及積極與他人互動,我們既能享受生活的每一次瞬間,也能與萬物和諧共處,達到真正的自由與自在。