在中國哲學的浩瀚星空中,《道德經》無疑是一顆璀璨的明珠。這部經典著作不僅在道家思想史上佔據重要地位,還對後世的哲學、政治及生活方式產生了深遠影響。當我們深入探討《道德經》中的“有為”與“無為”這兩個核心概念,便能夠更好地理解其所傳達的深刻理念。“有為”與“無為”在本質上並不是對立的,它們反而是生活中不可或缺的兩面,相輔相成,構成了人們生活的豐富性。然而,若將“有慾望之心”的“有為”視為惡行,便揭示了道德哲學內在的細膩與複雜。

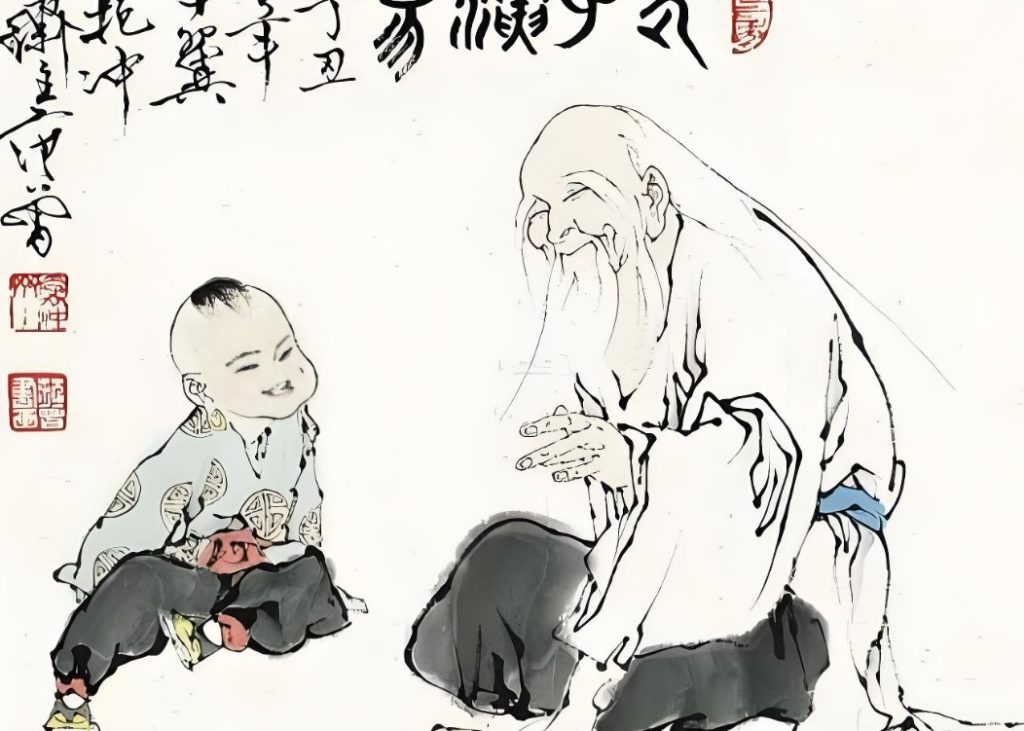

《道德經》是道家學派創立人老子的著作,全書共81章,語言簡練而深刻,其中蘊含著豐富的哲學思想。它強調人與自然的和諧關係,主張“道法自然”,即順應事物的本性而為。在這部作品中,我們看到“無為”這一概念被高度推崇,意味著不刻意追求,不強制干預,而是順其自然地去生活和工作。

老子在書中提到的“無為而治”,並不是放任不管,而是一種智慧的理念。透過不干預過多,國家與社會能夠自我調節,達到一種和諧的狀態。相較之下,“有為”則往往被視為人為的努力和慾望的體現,尤其是當這種“有為”出自於個人的自私慾念時,便容易導致混亂與惡行的產生。

有為與無為的對立與統一

表面上,“有為”與“無為”似乎是一對矛盾,但深入思考會發現,它們實際上是統一的整體。所謂“無為”不是消極的放棄,而是積極的選擇,是智慧的體現。對於處在繁忙生活中的現代人來說,如何理解這一點尤為重要。

在我們的日常生活中,我們常常被要求去追求目標、實現理想,這種推動力來自社會的期待和個人的慾望。然而,追逐這些目標的過程很容易讓我們迷失方向,陷入焦慮與疲憊之中。老子提醒我們,很多時候,放下那些執念,以一種“無為”的態度去生活,反而能更好地抓住真正重要的東西。這並不是說要消極地放棄努力,而是要在努力之餘,保持內心的平和與清晰。

慾望之心下的“有為”是惡的根源

在探討“有為”的同時,我們必須關注其背後的慾望之心。慾望是人類本性的一部分,它推動著人們去追求更好的生活、成就個人目標。但當慾望不加節制,變得過於強烈時,它便可能變成一種惡的力量。

老子在《道德經》中提到:“慾望使人迷失自我。”當人們為了滿足慾望而不擇手段時,這種“有為”就會變成對社會、他人乃至自身的侵犯。比如,在商業競爭中,一些人為了利益不惜採用卑劣手段,最終不僅傷害了他人,也毀了自己的名聲與道德底線。這樣的“有為”,無疑是對道德的背叛。

由此可見,慾望的控制至關重要。面對內心的慾望,我們應以《道德經》的智慧為指導,避免過度追求與干預。適度的“有為”可以推動我們的成長與進步,但若僅僅是出於對慾望的追逐,便會迷失方向,墮入惡行之中。

如何在現代生活中貫徹“有為”與“無為”

在當今社會,我們的生活節奏極快,競爭激烈,許多人都在努力打拼,追求成功。如何在這樣的環境中找到“有為”與“無為”的平衡,成為了一個亟待解決的問題。

1.確立個人價值觀

首先,每個人都應當明確自己的價值觀和人生目標。不要被外界的誘惑和壓力左右,而是要堅持內心真實的聲音。透過反省自己的慾望,判斷哪些是值得追求的,哪些又是需要放棄的,從而避免過度追求那些最終並不會帶來幸福的事物。

2.實踐正念生活

其次,實踐正念是一種有效的方法。正念強調活在當下,關注當下的體驗,放下對未來的焦慮與對過往的執念。透過正念,我們能夠更加清楚地認識自己的內心,意識到慾望的本質,從而更好地管理和控制它們。

3.將“無為”的智慧融入工作

在工作中,我們可以學習“無為而治”的理念。不要過於追求結果,而應關注過程,這樣能減輕心理負擔。適時的放鬆與調整,能夠使我們更高效地完成工作,同時也保持身心的健康與活力。

綜上所述,《道德經》中的“有為”與“無為”並不是孤立的存在,而是密不可分的兩面。我們應當在生活中以理性的態度去理解和運用這兩者,避免慾望引導我們的行為,時刻保持道德的自覺與自律。