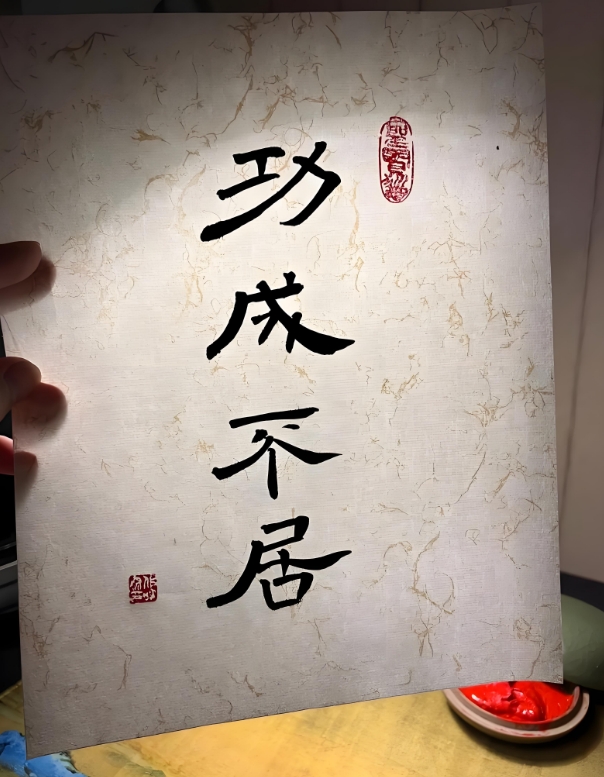

在這個競爭激烈的社會中,越來越多的人開始追求個人成就與顯赫的地位。許多人認為,自信和自我推銷是成功的關鍵。然而,老子在他的經典著作《道德經》中提到,“為而不恃,功成而不居”,這不僅是一種生活哲學,更是一條通向真正成功的捷徑。這段話告誡我們在忙碌和追求成就的生活中保持自謙,遠離自大與自我中心,反而能使我們獲得更大的成就。

為而不恃

老子的哲學思想源於道家文化,強調自然的運作和道德的內涵。首先,“為而不恃”可以理解為,做事情不應過於依賴自己,而應順應事物的發展和規律。現代社會往往充斥著各種競爭,很多人為了成功而拼命努力,有時甚至不惜犧牲自己的生活質量和道德底線。然而,老子的智慧在於,真正的成功是建立在自我超越之上的,而不僅僅是結果導向。

這樣一種思想在如今的商業環境和人際關係中尤為重要。公司的高管和職場精英如果過於自信,可能會忽視團隊的作用和大環境的變化。他們可能因為自己的決策失誤而導致團隊的失敗,反而阻礙了事業的進一步發展。因此,我們需要學習老子的“為而不恃”,在工作中保持謙遜,尊重團隊的力量和集體的智慧。

功成而不居

“功成而不居”是一種更高層次的成功境界。成功的定義往往取決於個人對成就的理解。對於很多人而言,成功就是名利和地位的象徵。然而,老子的理念告訴我們,真正的成功不是佔有,而是對自己成就的放下與包容。這樣的心態能夠讓我們更加專注於過程,而非結果,從而提升個人的內在素質和道德修養。

在實際生活中,許多成功人士會選擇低調行事。比如,乒乓球世界冠軍馬龍在獲得多個獎項後,從不炫耀自己的成績,而是努力提升自己的技術水平,回饋社會。這樣的例子恰好驗證了老子“功成而不居”的哲學。透過保持謙遜的心態,馬龍不僅贏得了球迷的尊敬,也進一步鞏固了自己的職業生涯。

如何在生活與工作中保持自謙

自謙的態度不是一種被動的自我放低,而是建立在對自我清晰認識的基礎上。我們每個人都應該學會在不同的環境中,處理好自我認知與外部評價的關係。

1.反思自己的優缺點

瞭解自己的優點是重要的,但過於強調優點對於個人成長並無太大幫助。每個人都有缺點,反思並接受自己的不足之處,才能更好地成長。透過定期的自我反省,我們可以發現自己的盲點,避免由於自我中心導致的錯誤。

2.學會傾聽他人

傾聽他人的意見和建議,尤其是來自於不同背景的人,能夠幫助我們拓寬視野。而且,在與他人交流的過程中,我們會發現每個人都有值得學習的地方。這樣不僅能增強人際關係,也有助於增加個人價值。

3.設定合理的目標

在追求目標的過程中,許多人可能會因為目標設定過高而導致挫敗感。設定小而可實現的目標,不僅降低了心理負擔,也在逐漸實現中增強自信心。這也符合老子的“無為而治”的理念,順其自然,穩紮穩打。

4.參與公益活動

透過參與公益事業或志願者活動,我們不僅能幫助他人,也能在奉獻的過程中感受真正的快樂與滿足。這樣的經歷能讓我們體會到成功並非僅僅是站在舞臺的中心,而是透過助人為樂來獲得內心的充實與平靜。

保持自謙反而能有更大的成就

在許多成功人士的故事中,我們可以發現自謙與成功並不是對立的,而是相輔相成的。自謙的人,更能接納和包容周圍的環境和他人,反而更容易得到他人的支援與幫助。在商界,許多領袖由於其自謙而被廣泛尊重,他們以身作則,激勵團隊共同努力,最終取得一致的成功。

此外,自謙的態度也有助於個人的成長與發展。隨著我們對自己及他人的認知不斷深入,內心的充實感將會越來越強,這種內在的穩定感將促進我們進一步追求卓越,而非單純追求外在的榮譽與成就。

老子的教導依然適用現代社會,他的“為而不恃,功成而不居”不僅是生活哲學,也是一種成功的技能。透過謙遜,自我認識和團隊合作,我們可以更容易地實現個人目標,同時也在他人的支援中收穫真正的快樂。